- 09.11.2015

- /

- 1

...В начале незабываемых двадцатых ХХ века (на «пике была гражданка») на руках у бабушки (Екатерины Ивановны – матери отца) - четверо. Старшему - Юрию – брату отца - едва ли было пятнадцать, отцу на два года поменьше. Еще меньше - две сестры. Дед мой – Флорентий Иванович -(инженер – полковник – фортификатор, после «красных» и «белых», избежав двух расстрелов) - в «красной» на западном фронте. Юг России: Краснодар, Новочеркаск, Ростов-на Дону. На дворе «Хмурое утро» - голод, холод, бандитизм, беспризорщина. Советская власть в напряжении сил пытается поддержать детей и многодетные семьи питанием. Дядю Юру и отца отправляют в лагерь (типа скаутского или пионерского). Там все-таки кормят. Конечно, взрослые говорили Юре: «Ты старший. Смотри за братом»…В лагере Юра умер.

В нашей семье говорили, что он умер от туберкулезного менингита, что это проклятье нашего рода (были еще случаи, которые объясняли им). Но я однажды спросил у отца, когда был уже взрослым. Он улыбнулся какой-то внутренней улыбкой и сказал. Нет, Вадька, Юра от голода умер. Он меня спасал, себя забыл.

Вот как?!... Я понял, какую светлую боль несет через жизнь отец. Вряд ли он мальчишкой в свои двенадцать лет мог представить себе, что его может что-то разлучить с самым близким человеком. Он близость и необходимость его понял только, потеряв его. И не понимать он не мог, что жизнь его теперь - это и Юрина жизнь, отданная ему старшим братом для гарантии его жизни в опасное время. В жизни отца были «сюжеты», когда наваливалась неправда. Да вряд ли, кто может похвалиться безоблачной жизнью. Но я знаю, что он всегда оставался собой и мерил жизнь не «каврижками», а делами. Главное, что исходило от его отношения к жизни – это неприятие «фальши», «подделки под правду». Сколько же этого «мусора» на дорогах человеческих отношений!

Когда и мне пришлось решать самому вопрос о себе (шел уже 1961год), у меня не было колебаний: отец, потратив со мной в беседе ночь, не сказал мне ни слова назидания. Он рассказал мне как во время испанской компании (1937 год) на 21 авиационный завод пришли наши «ишачки» (истребители - И – 16), потрепанные в боях с «мессерами». Последние имели пушки, стреляющие через винт, а наши стреляли из-под крыла. У нас точность была на порядок ниже. Все КБ перевели на «военное положение». С завода никто не уходил. В коридорах и комнатах стояли раскладушки. Спали и принимали пищу за кульманами. Тир гремел непрерывно. Отстреливали конструкцию за конструкцией. Высшая напряженность ответственности. Были и скептики. Называли минимальный срок полгода. Но серия новой модификации истребителей пошла через две недели. И сразу в Испанию. Западные наблюдатели писали, что Советы имели части уже укомплектованные новой модификацией истребителей, но рассчитывали повоевать старой техникой .

И так всегда. Когда меня нужно поддержать, он обязательно расскажет из своей жизни какой-то «сложняк», какую-то победу в трудном, но нужном деле. И до сих пор, когда у меня трудность, я с благодарностью вспоминаю его трудности и его преодоления...

© В.И.Флоров

БИОГРАФИЯ

После окончания в 1931 г. Новочеркасского политехнического института И. Ф. Флоров был направлен в конструкторский отдел завода 21 в г. Горьком. За годы работы там, совместно с А. А. Боровковым были построены на базе И-5 и И-16 двухместные учебно-тренировочные истребители УТИ-1,2,3,4 и истребитель №7211 (позже И-207) оригинальной бипланной схемы и конструкции.

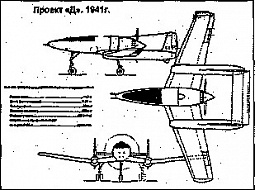

Перед войной А. А. Боровков и И. Ф. Флоров предлагают, получают разрешение и начинают производство опытного образца самолета (машина «Д») со смешанной силовой установкой (ПД М-71 Швецова и двух ПВРД Меркулова).

В начале войны работы по И-207 и по «Д» были закрыты. И. Ф. Флорова, А. А. Боровкова и еще ряд работников ОКБ-207 направляют в ОКБ-293 к В. Ф. Болховитинову для создания истребителя перехватчика БИ-1. И. Ф. Флоров стал заместителем главного конструктора.

В феврале 1944 г. был образован НИИ-1. Его начальником стал П. И. Федоров, а его заместителем В. Ф. Болховитинов. Начальником Самолетного (4-ого) сектора был назначен И. Ф. Флоров. В задачи сектора входили исследования перспектив применения реактивных двигателей на летательных аппаратах (ЛА) различных типов.

Первые результаты работы были доложены на 1-й научно-технической конференции НИИ-1 в марте 1946 г. В заключительном слове на этой конференции А. Н. Туполев сказал: «... То, что мы здесь услышали, нам на многое открывает глаза... Я не знаю, чем выразить мое удовлетворение». К этой оценке присоединились Стечкин и другие. В этот период И. Ф. Флоровым были спроектированы и построены экспериментальные самолеты с ЖРД (4302 и 4303).

С 1944 г. начинается изучение немецкой трофейной ракетной техники. Бригада инженеров, возглавляемая И. Ф. Флоровым, в которую входили В. П. Мишин, Э. С. Эзрохо, Б. Е. Черток и другие, по обломкам ракеты А-4 восстановила ее летно-технические характеристики (ЛТХ) и дала рекомендации по ее улучшению.

НИИ-1 разработал предложения по перспективам развития ракетной техники на 10-15 лет. В них конечной целью называлось достижение первой космической скорости и создание ИСЗ. Результаты этих разработок вошли в основу дальнейшего развития ракетной техники в СССР.

Трудно разделить конструкторскую и научную компоненты деятельности И. Ф. Флорова. С самого ее начала любая его конструкторская идея базировалась на определенной научной концепции. Он всегда выходил в своих предложениях на самые ответственные направления авиационной проблематики. В последний период его деятельность была направлена на создание нового прикладного направления авиационной науки – теоретических основ применения двигателей на ЛА. В ходе его становления И. Ф. Флоров защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Это научное направление породило новые подходы и методы в анализе и проектировании авиационных систем.

© О.Д.Селиванов, А.Н.Маслов, В.И.Флоров

© Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ, К 100-летию военной авиации России

Биплан и моноплан

На пороге Великой Отечественной войны в среде авиационных начальников и конструкторов преобладало мнение: время бипланов как боевых машин ушло, все внимание следует уделить монопланам. Да, двукрылые машины имеют большую, нежели однокрылые, несущую способность при меньшем полетном весе: у бипланов лучшая маневренность, а для взлета и посадки требуется полоса меньшей длины. А моноплан? У него зато за счет меньшего лобового сопротивления выше скорость. А грядущая война будет войной скоростей, и чем быстроходнее самолеты, особенно истребители и штурмовики, тем больше шансов победить в воздухе.

Жизнь показала, что боевое применение найдут и монопланы и бипланы. К примеру, встал в военный строй и успешно действовал, как ночной бомбардировщик учебный биплан По-2. «Маневренные бипланы И-153 вынесли на себе значительную долю тяжести воздушных боев в первые месяцы войны», - говорится в книге военного историка ГВ. Корнюхина «Воздушная война над СССР1941.»

И даже устаревшие бипланы И-15бис, которых еще немало оставалось в штурмовых полках, порой вступали в схватки с современными истребителями врага. Так, 12 августа 1941 года капитан М.П. Краснолуцкий с семеркой И-15бис отправился на штурмовку вражеской колонны в районе Паннилы (Северный фронт). Во время захода на цель советские самолеты были внезапно атакованы шестью Ме- 109, и вблизи земли разгорелся воздушный бой. Преимущество в технике было полностью на стороне немцев, однако на малой высоте хорошую службу советским летчикам сослужила отличная горизонтальная маневренность тихоходных бипланов. Краснолуцкого одновременно атаковали два «мессершмитта», но он сумел увернуться от огня одного вражеского истребителя и резким разворотом вышел в лоб другому. Лобовая атака длилась всего несколько секунд, в течение которых самолеты стремительно неслись навстречу друг другу, стреляя из бортового оружия. Затем нервы немецкого летчика не выдержали, и он попытался отвернуть, но не успел. Нижнее крыло И-15бис срезало «мессершмитту» хвостовое оперение, и он, кувыркаясь, упал на землю. Краснолуцкий на поврежденном, но еще способном летать самолете, продолжил бой, и совместными усилиями немцев удалось отогнать.

Люди прозорливые, способные заглянуть вперед, еще до войны были убеждены, что наряду с самолетами-монопланами нужны и боевые аппараты бипланной схемы. Умеющие устремить взгляд за горизонт, они словно знали, что бипланы меньше, чем монопланы зависят от весенней и осенней распутицы, что двукрылые могут выполнять самые разнообразные задачи. Становление конструктора

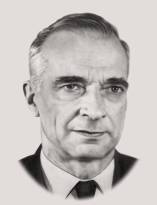

В ряду сторонников использования усовершенствованных бипланов находился молодой инженер-конструктор Илья Флорентьевич Флоров. Он родился 5 августа 1908 года в городе Новочеркасске в семье участника русско-японской войны военного инженера полковника российской армии. Он пропал во время !ражданской войны. После множества лишений семья перебралась в Екатеринодар (Краснодар). В 1931 году Илья Флоров окончил Новочеркасский авиационный институт. Кстати, будущий генеральный конструктор вертолетов МЛ. Миль учился с И.Ф Флоровым в одной группе. После института И.Ф Флорова направили на авиационный завод в Горький (Нижний Новгород), где он работал начальником конструкторской бригады, а позднее возглавил ОКБ. В конструкторском отделе трудились несколько инженеров и техников, а около 40 молодых сотрудников не имели законченного среднего образования. Для них молодые инженеры организовали курсы, а также читали лекции в местном авиационном техникуме. Впоследствии многие из слушателей стали квалифицированными авиационными конструкторами. Завод получил задание на серийное производство И-5, который в 1932-1934 годах был основным самолетом-истребителем ВВС Красной Армии. Молодежь рвалась в небо. «Учлеты» получали практику на машинах Р-5, а затем пересаживались на одноместные истребители, чтобы самостоятельно подняться в небо. Для освоения И- 5 не хватало самолета-спарки, отчего с новичками случалось немало летных происшествий.

В одно из посещений завода начальник ВВС Я.И.Алкснис рассказал о проблеме обучения молодежи. Заводские инженеры А.А. Боровков, И.Ф Флоров и Б.В. Куприянов попросили разрешения спроектировать и построить самолет на базе серийного И-5. Через полтора месяца начались летные испытания двухместной машины, а вскоре самолет после госиспы- таний приняли на вооружение ВВС с официальным названием учебно-тренировочный истребитель УТИ-1. Командование ВВС приняло решение и впредь при внедрении новых одноместных самолетов создавать одновременно с ними их двухместные учебно-тренировочные варианты. И при внедрении в серию ряда модификаций самолетов И-16 завод спроектировал и построил двухместные машины УТИ-2, УТИ-3, УТИ-4. Всего предприятие выпустило более 1600 учебно-тренировочных истребителей Боровкова и Флорова. Так энтузиасты завоевали право на самостоятельность.

В 1935 году начальник СКБ Алексей Андреевич Боровков и начальник ОКБ Илья Флорен- тьевич Флоров предложили проект истребителя оригинальной бипланной схемы. Предложение поддержал Я.И.Алкснис и в конце 1935 года лично принял макет самолета. Но насмотря на поддержку командования ВВС, самолет строился группой энтузиастов почти нелегально. Ведь для завода изделие свалилось как обуза. Самолет появился только в мае 1937 года под маркой №7211. Начались полеты: 21 совершил заводской летчик Л.М. Максимов и один - П.М. Стефановский из НИИ ВВС.

«7211» - одноместный истребитель редкой схемы, безрасчалочный, бесстоечный с одинаковыми свободнонесущими крыльями. Кабина летчика почти у самого киля, но обзор из нее хороший. Машина компактна, предельно малых размеров, вооружение - 4 пулемета ШКАС. Масса пустого самолета около 14 тонны, полетная -175 тонны.

Закончились заводские испытания, начались государственные. Летчик Э.Ю.Преман, выполнив задание, пошел на посадку, но ему пришлось пойти на второй круг, и у края аэродрома двигатель отказал, а впереди садиться не позволяли условия. Летчик погиб. Причина отказа двигателя - засорился жиклер карбюратора. Виновными определили директора завода Е.Н. Мирошниченкова и главного конструктора моторного предприятия А.С. Назарова. Их арестовали. Ожидали неприятностей А.А. Боровков и И.Ф Флоров. «Чересполосица»

Но зимой 1938 года обоих вызвали на совещание у И.В.Сгалина, и им предложили построить по новым тактикотехническим требованиям три улучшенных самолета по типу «7211». Выделили для ускорения работ опытный цех на 1орь- ковском авиазаводе. А летом, когда имелся уже задел по оснастке, приспособлениям, деталям, вдруг переводят Боровкова и Флорова на авиазавод в Долгопрудный. На заводе, построенном для производства дирижаблей, новоселов встретили без радости и помогать им не собирались.

Работы над истребителем возобновились в середине 1939 года. До весны построили четыре варианта самолета. Большую поддержку конструкторам оказал новый начальник ВВС Я.В.Смушкевич. В письме наркому обороны К.Е.Ворошилову он объяснял: «Боевой опыт современных войн... показал, что нам совершенно необходим специальный тип самолета- штурмовика. Наши ВВС такого самолета в настоящее время не имеют». Далее в письме говорилось, что истребительная авиация вынуждена значительную долю своих боевых вылетов расходовать для действий по наземным целям. Больше всего, по мнению начальника ВВС, подходил И-207 (вариант «7211») с мотором М-65 для использования в качестве пикирующего штурмовика.

Осенью 1940 года И-207/3 (третий вариант) с бомбодержателями для подвески двух фугасных бомб по 250 кг показали маршалу К.Е. Ворошилову. Воспринял он новинку с восторгом и обещал добиться решения о выпуске 200 машин. Однако после войны с Финляндией влияние Ворошилова ослабло, и строить серию самолета не дали.

Развивая свои идеи, А.А. Боровков и И.Ф Флоров, предложили в 1940 году проекты самолетов «изделие 10» и «изделие 11» с комбинированной силовой установкой: с поршневым двигателем А.Д. Швецова М-71 мощностью 2000 лошадиных сил и двумя прямоточными воздушно-реактивными двигателями И.А. Меркулова. Но в руководстве авиапромышленности и ВВС в возможность реанимирования бипланов не верили и в план будущих работ предложения А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова не попали.

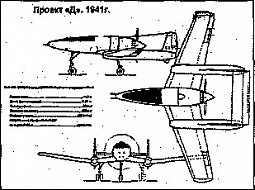

Опыт, приобретенный в работе над изделиями «10» и «11», новаторы развили в проекте оригинального самолета «Д» двухбалочной схемы со стреловидным крылом. Силовая установка состояла из поршневого двигателя М-71 и двух прямоточных воздушно-реактивных двигателей, размещенных в хвостовых балках. Многое из того, что предлагали Флоров и Боровков в 1940 году, появится в авиации гораздо позднее: стреловидное крыло, трехколесное шасси с носовой амортстойкой, прообраз катапультного устройства для вынужденного покидания самолета, мощное вооружение (2 пушки плюс два пулемета). Безусловно, самолет сулил широкие возможности применения. Скорость к примеру, он мог достичь 850 км/час. Уже многое осуществилось на пути постройки новой машины, включая финансирование. Но начавшаяся война вынудила прекратить работы и по бипланам вообще, и по самолету «Д». И само ОКБ-207 было ликвидировано.

Снова «на коне»

О работах ОКБ-207 по скоростным самолетам с реактивными двигателями знал главный конструктор ОКБ-293 В.Ф Болховитинов. И он пригласил И.Ф Флорова и А.А. Боровкова принять участие в создании истребителя-перехватчика с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД), известного как самолет «БИ». Илья Флорентьевич в дальнейшем стал заместителем главного конструктора и заместителем начальника ОКБ- 293. Как известно, 15 мая 1942 года летчик ЕЯ.Бахчиванджи совершил первый полет на реактивном самолете БИ-1. То была большая победа отечественной науки и техники: прорыв в новое совершен в тяжелейшее напряженное время битвы против фашизма.

И.Ф Флоров за участие в создании самолета «БИ» удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В дальнейшем его наградят таким же знаком отличия, а также орденом Октябрьской Революции.

Знания и опыт авиаконструктора потребовались в ОКБ С.А. Лавочкина. На протяжении 1943 года И.Ф Флоров занимался прочностной и аэродинамической доводкой истребителей Ла- 5 и Ла-7

А в феврале 44-го решением государственного Комитета Обороны образовался НИИ-1, в котором сосредоточились научные исследования по реактивной технике. Начальником самолетного сектора института назначили И.Ф Флорова. В задачу подразделения входили исследования перспектив применения реактивных двигателей различных типов на летательных аппаратах, а также проектирование, постройка и испытание реактивных самолетов. Под руководством И.Ф Флорова спроектированы и построены экспериментальные самолеты конструкций А.М.Исаева и Л.С. Душкина с жидкостными реактивными двигателями. Машины предназначались для аэродинамических исследований в условиях высотного полета с большими скоростями. В то время немаловажную задачу представлял и анализ трофейной немецкой техники. Материалы исследований ракеты А-4, например, оказали существенную помощь ученым, занятым развитием отечественной ракетной техники. © Косино-Ухтомский ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК