- 10.03.2016

- /

- 1

Снимки с космических аппаратов «Ресурс-Ф1» позволили составить новые тематические карты

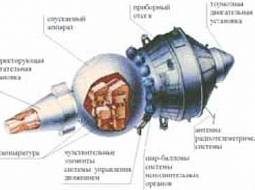

Первый пуск космического аппарата (КА) «Ресурс-Ф1» был выполнен с космодрома Плесецк 5 сентября 1979 года. КА серии «Ресурс-Ф1» использовались в нашей стране с 1979 по 1993 год. Они впервые в практике исследования природных ресурсов и окружающей среды начали обеспечивать проведение синхронного многозонального и разномасштабного фотографирования поверхности Земли с высоким уровнем разрешения.

«Ресурс-Ф1» были оснащены комбинированным комплектом фотоаппаратуры, состоящим из двух длиннофокусных фотоаппаратов высокого разрешения и трёх короткофокусных аппаратов, снимающих КА одновременно в различных спектральных интервалах видимого диапазона. Длиннофокусные аппараты обеспечивали получение снимков с разрешением 6-8 метров на чёрно-белой плёнке и 1012 метров на спектрозональной, а короткофокусные широкоформатные топографические аппараты — многозональных снимков с разрешением 20-30 метров. Эти снимки позволяли изготавливать тематические карты с масштабом от 1:1 000 000 до 1:100 000. Космические аппараты серии «Ресурс-Ф 1» могли находиться на орбите до 25 суток, из них 11 суток — в дежурном режиме, то есть с выключенными системой ориентации и некоторыми другими бортовыми системами. Наличие дежурного режима позволяло увеличить срок существования КА на орбите и обеспечивало двукратное покрытие части межвиткового интервала для повторного фотографирования.

Принципиальная схема устройства КА «Ресурс-Ф1». Нарком боеприпасов Борис Львович Ванников

Как известно, первое знакомство с немецкими РДД произошло в августе 1944 года на полигоне Близна, куда от Наркомата авиапромышленности была отправлена комиссия генерала Фёдорова. Уже в сентябре 1944 года нарком А.И. Шахурин подписал План на изучение специального агрегата, доставленного в НИИ-1, и к исследованию найденных фрагментов «Фау-2» были привлечены несколько десятков сотрудников НКАПа. А в 1945 году к изучению немецкой ракетной техники подключились другие ведомства, в том числе Наркомат боеприпасов. Ещё 29 декабря 1944 года Постановлением Госкомитета обороны (ГКО) №7245сс в Московском механическом институте НКБ было организовано обучение по специальности «реактивная боевая техника». А 19 апреля 1945 года в Наркомате боеприпасов создано ГЦКБ-1 по разработке ракетной техники.

Самое раннее свидетельство об интересе к ракетам дальнего действия относится к 8 мая 1945 года, когда Б.Л. Ванников (нарком) и Н.А. Борисов (зампред Госплана) обратились к Г.М. Маленкову с проектом Постановления ГКО о вывозе в НКБ оборудования германского завода Варкиц-Верке по производству узлов «Фау-2». Соответствующий документ был подписан 16 мая. Через полмесяца принято Постановление №8823, которым НКБ предписано вывезти из Пенемюнде в ГЦКБ №1 «образцы узлов реактивных снарядов, в том числе 150 турбин для «Фау-2», радиоаппаратуру для управления полётом снаряда, 20 комплектов графитовых рулей и другие детали, и узлы реактивных снарядов; всё оборудование и монтажно-строительные материалы института...». Одновременно было выбрано место для строительства научно-испытательного полигона на западном побережье Каспийского моря южнее Махачкалы.

Осознавая, что разработка реактивной техники выходит из рамок отрасли одного ведомства, 9 июля 1945 года Б.Л. Ванников предложил заслушать на Бюро ГКО данный вопрос и сформулировал следующие направления работ: тактико-технические показатели;

организация заводов, КБ и полигонов; организация проектирования и производства реактивных двигателей, турбин и насосов, проектирования и изготовления радиоаппаратуры и радиостанций для управления полётом, приборов, гироскопов и др.

Через 10 дней к заседанию Особого Комитета при ГКО, назначенному на 20 июля, членам комитета были разосланы письма с проектом постановления, которым предусматривалось в дополнение к созданному в апреле 1945 года ГЦКБ-1, работающему над реактивным пороховым снарядом с дальностью до 20 километров, организовать ещё два таких КБ. Тематика их работ соответственно должна быть следующей: реактивный снаряд многокамерный, пороховой или жидкостной дальностью до 100 километров и «реактивный снаряд типа V-2».

Заслуживает внимания инициатива Б.Л. Ванникова, касающаяся восстановления испытательной базы в Пенемюнде силами немецких специалистов со снятием необходимых чертежей и вывоза оборудования в СССР. Одновременно нарком просит «Разрешить ... организовать конструкторские группы из немецких специалистов в Берлине, Нордхаузене с филиалами в Пенемюнде и Праге».

Конечно, все мероприятия по организации освоения трофейных РДД проводились и представителями других ведомств с обязательным участием наркомов электро- и химической промышленности, электростанций, представителей Госплана и других организаций. Но 20 августа 1945 года было принято Постановление №9887 «О Специальном комитете (по использованию внутриатомной энергии урана) при ГКО», согласно которому Б.Л. Ванников был назначен членом вновь созданного комитета и начальником Первого главного управления при СНК СССР с освобождением от занимаемой должности.

Однако развитие в НКБ работ по созданию ракетной техники и изучению «Фау-2» было продолжено. 25 августа Б.Л. Ванников просит распоряжения Л.П. Берии об организации при Московском механическом институте НКБ (где с декабря 1944 года уже работала первая в стране соответствующая кафедра) ОКБ и производственно-экспериментальных мастерских по созданию реактивной боевой техники. А 28 августа из НКБ в Госплан направлен пакет документов, среди которых «Мероприятия организации работ по реактивной боевой технике». Особенность мероприятий состояла в том, что теперь предполагалось вести работы не по трём, а только по двум направлениям: в ГЦКБ-1 — по разработке снарядов дальностью до 100 километров, в ГЦКБ-2 — снарядов типа «Фау-2». Одновременно предлагалась возможная ведомственная кооперация работ с рядом наркоматов.

Однако в тот же день на заседании Бюро ГКО характер и объём работ НКБ были резко изменены. Некоторые подразделения Наркомата, связанные в основном с выпуском боеприпасов на гражданских предприятиях в условиях войны, были ликвидированы, а высвободившиеся люди и помещения использованы для формирования аппарата Первого (атомного) главного управления при СНК.

Но и это обстоятельство не остановило разработку РДД. Например, в «Справке для развития реактивной техники» от 1 сентября 1945 года предложенная кооперация также подразумевала работы по созданию всех видов реактивных снарядов в НКБ.

25 сентября Л. Берия направил заместителю председателя Госплана И. Кирпичникову, а также Б. Ванникову, А. Шахурину, П. Паршину, Н. Яковлеву, Л.Гайдукову проект Постановления СНК СССР о мероприятиях по изучению и освоению реактивной техники в Наркомате боеприпасов. Осенью из НКБ в Правительство поступило ещё несколько материалов по данной теме. Так, 1 декабря первый замнаркома П.Н. Горемыкин направил помощнику заместителя Председателя СНК А. Александрову дополнение к проекту постановления, первый пункт которого свидетельствовал о намерении НКБ работать в области реактивной техники: «Распространить на научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских институтов и специальных конструкторских бюро НКБ, занятых изучением, разработкой и освоением реактивной техники, схему должностных окладов и условия оплаты труда, установленные НКБ для НИИ-24 и НИИ-6.». Дело в том, что две указанные организации проводили работы по исследованию порохов и во время войны в связи с особой опасностью и приоритетностью тематики пользовались повышенными нормами по продовольственному обеспечению сотрудников и оплате их труда.

Таким образом, развёртывание работ в области атомной энергии до конца 1945 года не было препятствием для аналогичных работ по созданию РДД. И даже весной 1946 года в государственных структурах решения о передаче работ, касающихся реактивной техники, в Наркомат вооружения (с 1946 года министерство) не было. Это видно из писем И. Кирпичникова к Л. Берии 29 апреля 1946 года. В одном из них сообщалось об использовании завезённых из Германии образцов и технической документации по реактивной технике в Министерстве вооружения. Относительно РДД читаем следующее:

«Министерство вооружения получило [образец]...управляемого по радио реактивного снаряда «Фау-2». Образец доставлен на завод №88, комплектность которого ещё не проверена. Чертежи заводом не получены». Далее Госплан СССР «считает необходимым. провести следующие мероприятия: 1. Возложить на Министерство вооружения в кооперации с другими министерствами освоение и производство вывезенных образцов зенитных реактивных снарядов с жидкостными и пороховыми двигателями, а также пусковые установки, стартовые устройства, приборы автоматического и телемеханического управления этих снарядов.».

А вот второе письмо о состоянии работ по изучению и использованию немецкой реактивной техники на предприятиях и в научных организациях Министерства сельхозмашиностроения (до 1946 года — Наркомат боеприпасов). В нём сообщается, что на завод №70 МСХМ, на базе которого планировалось организовать ГЦКБ для работ по созданию «Фау-2», было завезено два 2 образца ракеты «Фау-2» без аппаратуры управления (макетный образец, собранный из различных деталей, и стендовый образец), отдельные узлы и детали «Фау-2» (от 9 до 70 штук), а также разрозненные детали наземной и бортовой аппаратуры управления;

фотоальбомы технологического процесса сборки «Фау-2», выполненные на заводе «Миттельверке» перед их демонтажём, перечень немецких заводов, производивших по кооперации детали «Фау-2», и неполный комплект чертежей этих ракет; 367 единиц оборудования с «Миттельверке».

Впрочем, прибывшее оборудование к тому времени ещё не было установлено. В письме также сообщается, что на заводе организован отдел по изучению вопросов, связанных с изготовлением «Фау-2», в котором трудятся 9 инженеров. Однако проектирование ракет не начиналось, а шла подборка чертежей и изучение отдельных узлов.

Предложения Госплана: «Заслушать на Бюро СМ СССР Министерство сельскохозяйственного машиностроения о состоянии работ по изучению и использованию вывезенных из Германии образцов технической документации, приборов и оборудования по производству ракет типа «Фау-2».». Обязать Министерство авиационной промышленности, машиностроения и приборостроения перевести в Министерство сельхозмашинострое- НИЯУ группу инженерно-технических работников сектора «К» филиала №2 НИИ-1 МАП и конструкторскую группу инженера Бармина В.П. с завода «Компрессор». Таким образом, ещё за две недели до принятия 13 мая 1946 года исторического Постановления №1017-419 «Вопросы реактивного вооружения» в высших инстанциях государственной власти решение о выборе головного министерства по РДД склонялось скорее в сторону Минсельхозмаша, тогда как Министерству вооружения предлагались работы только по созданию зенитных ракет.

Так что уже в 1945 году организационные работы, связанные с производством РДД, могли развернуться широким фронтом при головной роли Наркомата боеприпасов. Однако на определённом этапе история сделала некоторый поворот, результатом которого явилось решение «сосредоточить все научно-исследовательские, проектные и опытные работы (в том числе и серийное производство): а) по ракетному вооружению с управляемыми и неуправляемыми жидкостными снарядами в Министерстве вооружения».

Это решение явилось основообразующим не только для города Калининграда—наукограда Королёва, ставшего колыбелью практической космонавтики, но и в целом для Советского Союза.

Борис Львович Ванников. Родился 26 августа (7 сентября) 1897 года в Баку в еврейской семье рабочего-нефтяника. Подростком после окончания начальной школы был рабочим на нефтепромыслах, затем на дорожном строительстве, также слесарем на заводе. Окончил Бакинское политехническое училище (1918), Московское высшее техническое училище (1926). Революционная деятельность и работа в РКИ

В 1916 вступил в Партию социалистов-революционеров, но в 1917 вышел из неё. В 1917 служил младшим десятником на строительстве дорог на Кавказе. В 1918—1919 годах служил в РККА. В 1919 вступил в РКП(б). В 1919—1920 годах находился на подпольной работе в Баку, а затем в Тифлисе. В 1920 году вновь был направлен на работу в Баку, который к тому времени уже был под контролем большевистской власти, работал сотрудником при старшем инспекторе Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР. В 1920 году переехал в Москву, с 1921 года — старший инспектор, с 1924 года — заместитель управляющего экономической инспекцией Наркомата РКИ РСФСР. Одновременно учился в МВТУ имени Н. Э. Баумана. Директор заводов

С 1927 года — инженер, начальник цеха, технический директор завода сельскохозяйственного машиностроения в Люберцах. В 1930—1933 годах начальник отдела автотракторного машиностроения — заместитель начальника Главного управления сельскохозяйственного машиностроения ВСНХ СССР. В 1933—1936 годах — директор Тульского оружейного завода. В 1936 году — директор машиностроительного завода в Перми. Работа в СНК СССР Д. Ф. Устинов, Б. Л. Ванников, А. И. Ефремов,

В. А. Малышев. 1943 год

В 1936—1937 годах — начальник Главного артиллерийско-танкового, в 1937 году — танкового управления Наркомата оборонной промышленности СССР. С декабря 1937 года — заместитель народного комиссара оборонной промышленности СССР. В январе 1939 года — июне 1941 года — народный комиссар вооружения СССР, 7 июня он был арестован и на его место был назначен директор ленинградского завода «Большевик» Д. Ф. Устинов[2]. 20 июля 1941 года был внезапно освобождён и назначен заместителем народного комиссара вооружения. Б. Е. Черток в своих воспоминаниях рассказывал историю освобождения Б. Л. Ванникова как в высшей степени необыкновенную и очень похожую на легенду. По его словам, когда через месяц войны начались сильные перебои с поставками боеприпасов, Сталин поинтересовался у Берии судьбой Ванникова. Ванникова, который содержался на Лубянке, срочно привели в приличный вид и доставили к вождю. Сталин предложил Ванникову пост наркома боеприпасов и просил «обиды за случившееся не держать»[2]. Есть также утверждение сына Микояна Серго об отце, «он принял участие и в том, что в начале войны Б. Л. Ванникова прямо из тюрьмы доставили в кабинет к Сталину и назначили наркомом вооружений»[3]. С 16 февраля 1942 года по январь 1946 года — Народный комиссар боеприпасов СССР. Организовывал обеспечение РККА и ВМФ боеприпасами всех видов и калибров. На протяжении войны войска не испытывали недостатка в боеприпасах[2]. В конце 1942 выпуск боеприпасов вдвое превысил их производство в 1941, а в 1943 по сравнению с 1941 производство возросло втрое. При этом улучшились качество, баллистические данные снарядов. В результате с 1943 года действующая армия не испытывала недостатка в снарядах, что способствовало скорейшему достижению Победы. С середины 1943 производство боеприпасов было переведено на поточный метод. В январе — июне 1946 года — народный комиссар (с марта 1946 — министр) сельскохозяйственного машиностроения СССР (В этот наркомат с окончанием Великой Отечественной войны был преобразован Наркомат боеприпасов СССР). Был освобождён от обязанностей народного комиссара боеприпасов Распоряжением ГКО СССР от 20 августа 1945 года № 9887сс/ов «О специальном комитете [по использованию атомной энергии] при ГКО» (пункт 10) в связи с переходом на должность начальника Первого главного управления при ГКО СССР[1]. Руководитель атомного проекта

В 1945—1953 годах играл важную роль в работах по созданию в СССР атомной бомбы, а затем и производства ядерного оружия. Б. Л. Ванников показал свои качества во время войны и по мнению участников проекта, был самым подходящим кандидатом для должности создателя атомной отрасли СССР[2]. В Специальном комитете атомного проекта Ванников был заместителем Л. П. Берии и отвечал за инженерно-технические работы в проекте, одновременно занимая ряд постов[1]: Был председателем технического совета, отвечавшего за общее соблюдение технологий и поиск решений, необходимых для создания оружия;

Был начальником Первого главного управления, которое занималось строительством и управлением создающейся отрасли.

Ванников принял дела у наркома химической промышленности М. Г. Первухина и смог дальше работать с ним в рамках атомного проекта, оставив его в Специальном комитете и поручая Первухину задачи по проектированию и сооружению отдельных предприятий. Сам Ванников отвечал за выбор места строительства заводов № 813, № 814 и № 817 и за сроки ввода в строй этих производств[4]: Предложение по месту строительства завода № 817 (современный «Маяк») было утверждено 30 ноября 1945 года, его подписали Б. Л. Ванников, И. В. Курчатов, А. П. Завенягин и Н. А. Борисов[4].

Предложение по месту строительства завода № 813 (современное ОАО «УЭХК») было утверждено 30 ноября 1945 года, его подписали Б. Л. Ванников, И. К. Кикоин, А. П. Завенягин и Н. А. Борисов[4].

Также в составе комиссии (Б. Л. Ванников , Н. А. Борисов и А. И. Алиханов) разработал проект постановления Совета Народных комиссаров СССР о создании Лаборатории № 3 Академии наук СССР (современный ИТЭФ). Проект был принят с поправками И. А. Бенедиктова на заседании Специального комитета 30 ноября 1945 года[4]. Готовый документ был выпущен как постановление СНК СССР от 1 декабря 1945 года № 3010-895сс «Об организации Лаборатории № 3 Академии наук СССР». В 1945 году Б. Л. Ванников вошёл в состав комиссии под руководством члена Государственного комитета обороны А. И. Микояна: Председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, Нарком электропромышленности СССР И. Г. Кабанов, Б. Л. Ванников, Заместитель наркома внутренних дел А. П. Завенягин, Заместитель Председателя Госплана СССР Н. А. Борисов. Комиссии было поручено курировать обеспечение ногинского завода № 12 (современное ОАО «Машиностроительный завод», Электросталь) оборудованием для плавки урановой руды. Этот завод был обеспечен вакуумными высокочастотными электропечами советского производства, за счет вывоза из Германии и закупки по импорту[4], в этих печах выплавлялись урановые стержни для реактора Ф-1. В рамках ПГУ для разработки технологии обогащения урана электромагнитным способом было создано СКБ при заводе «Электросила», проект постановления о создании СКБ готовили Б. Л. Ванников, нарком электропромышленности СССР И. Г. Кабанов и представитель Госплана Н. А. Борисов[4]. После доработки документ вышел в виде Постановления СНК СССР от 27 декабря 1945 года № 3176-964сс «Об организации Особого конструкторского бюро по проектированию электромагнитных преобразователей при заводе „Электросила“ Наркомэлектропрома». В рамках атомного проекта Ванников занимался также кадровыми вопросами. 30 ноября 1945 года по распоряжению Л. П. Берии М. Г. Первухин, В. А. Малышев, Б. Л. Ванников и А. П. Завенягин комплектовали научными и инженерными кадрами секции совета, подбирали экспертов для решения отдельных вопросов[4]. В 1947 году для закрытия потребности в специалистах атомного проекта под его руководством в ряде ВУЗов СССР первым управлением была создана сеть специальных факультетов[2]. Руководил этими работами вместе с И. В. Курчатовым. Один из участников «атомного проекта» И. Н. Головин позднее вспоминал: «Б. Л. Ванников и И. В. Курчатов как нельзя лучше дополняли друг друга. Курчатов отвечал за решение научных задач и правильную ориентацию инженеров и работников смежных областей науки, Ванников — за срочное исполнение заказов промышленностью и координацию работ». Эту точку зрения разделял и участник работ по созданию ракетно-космической отрасли Б. Е. Черток[2]. К концу 1947 года Б. Л. Ванников тяжело заболел и с 1 декабря на должность его первого заместителя был назначен министр химической промышленности М. Г. Первухин, который занимал этот пост до 1 декабря 1949 года[5]. В 1953—1958 годах — первый заместитель министра среднего машиностроения СССР (ведало производством атомного оружия). В 1954 году за руководство при создании водородной бомбы он был удостоен третьей Золотой Звезды. С 1958 — на пенсии. В 1939—1961 годах — член ЦК ВКП(б), ЦК КПСС. Депутат ВС СССР 2 созыва (1946—1950). Скончался 22 февраля 1962 года в Москве. Урна с его прахом погребена в Кремлёвской стене на Красной площади.

Семья

Супруга — Ревекка Львовна Ванникова. Сын — Рафаил Борисович Ванников (род. 27.01.1922) — полковник Советской Армии, руководитель военной приёмки МКБ "Факел".

Награды трижды Герой Социалистического Труда (03.06.1942, 29.10.1949, 04.01.1954) шесть орденов Ленина (23.09.1939, 03.06.1942, 05.08.1944, 06.09.1947, ?, 16.09.1957) орден Суворова I степени (16.09.1945) орден Кутузова I степени (18.11.1944) Сталинская премия (06.12.1951) Сталинская премия (31.12.1953) Память

Бюст трижды Героя Социалистического Труда установлен на его родине, в Баку (1982, скульптор Д. Народицкий). Его имя присвоено Машиностроительному заводу «Штамп» имени Б. Л. Ванникова в Туле.

Сочинения Ванников Б. Л. Записки наркома Из записок Наркома вооружения // Военно-исторический журнал, 1962, № 10. Оборонная промышленность СССР накануне войны // Вопросы истории 1968, № 10; 1969, № 1. Из записок наркома // Новая и новейшая история, 1988, № 1. Интересные факты Б. Л. Ванников получил звание Героя Социалистического Труда в первой десятке награждённых. Стал первым дважды Героем Социалистического Труда и первым трижды Героем Социалистического Труда. Примечания ↑ Перейти к:1 2 3 документа Распоряжение ГКО СССР от 20 августа 1945 года № 9887сс/ов «О специальном комитете [по использованию атомной энергии] при ГКО» в Викитеке ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 6 Черток Б. Е.. Глава 4. Становление на родной земле. Три новые технологии – три государственных комитета // Ракеты и люди. — М.:Машиностроение, 1999. — Т. 1. Ракеты и люди. ↑ Михаил ГОЛЬДЕНБЕРГ: «МОЙ ОТЕЦ, БЕЗУСЛОВНО, БЫЛ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ» [WIN] ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 6 7 документа Протокол № 9 заседания Специального комитета при Совнаркоме СССР. Москва, Кремль 30 ноября 1945 года в Викитеке ↑ М. Г. Первухин КАК БЫЛА РЕШЕНА АТОМНАЯ ПРОБЛЕМА В НАШЕЙ СТРАНЕ // Новая и новейшая история : журнал. — М., 2001. — № 5. —ISSN 0130-3864. Литература Абрамов А. С. У кремлёвской стены. М., 1984. С. 273—274. Сталинградская битва. Июль 1942-февраль 1943: энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько. — 5-е изд., испр. и доп. — Волгоград: Издатель, 2012. — С. 92—93. — 800 с. Богуненко Н. Н., Пелипенко А. Д., Соснин Г. А. Ванников Борис Львович // Герои атомного проекта. — Саров: Росатом, 2005. — С. 81 — 83. — ISBN 5-9515-0005-2.